«Лишний человек». Дневник надзирателя

«Лишний человек». Дневник надзирателя

«Кажется, что кругом не живой нормальный мир, а что-то странное, неземное, где я хотя и живу, могу мыслить, но не выражать вслух свои мысли. Двигаюсь, но все это ограничено. Надо всеми моими деяниями тяготеет меч Ревтрибунала. Всегда связан морально: то нельзя, другое нельзя, и чувствуешь себя вместе с обществом душевно, но отделен непреодолимой, хотя и хрупкой перегородкой. Чувствуешь свою силу и в то же время бессилен и слаб — ничтожен. Безнадежность и апатия, почти отчаяние неосуществимости многого. Ходишь по тропам этого мира вслепую, не зная, что можно и чего нельзя. А мысль что бурав сверлит мозг: „Надолго это? Неужели на всю жизнь? Впереди десять лет жизни, и их не дают прожить по-человечески. Неужели отчаяние?“

Приходится бороться за мелочи: баня, сахар, спички, чистое белье и многое-многое другое. А тепло, дрова — это достается чуть ли не ценой жизни. Мы же, охрана, бессильны».

Из дневников Ивана Чистякова

— Этот документ со странной судьбой, — рассказывает Ирина Щербакова, историк и правозащитник, подготовившая к публикации книгу «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника». — Дневники Ивана Чистякова попали в «Мемориал» в начале 1990-х годов, когда люди со всей страны присылали нам письма, воспоминания, и другие документы, связанные с репрессиями 1930–40 гг. И вот, среди этого потока однажды появился дневник надзирателя Бамлага, написанный живым, интеллигентным языком, имеющим несомненные литературные достоинства. Автор наблюдателен, он в подробностях рассказывает о быте и условиях жизни заключенных, в 1935–1937 годах строивших Байкало-Амурскую железную дорогу. Более того, он рефлексирует, называет себя винтиком огромной машины, которая однажды может перемолоть его самого, потому что он всего лишь маленький человек. Он так и пишет о себе — «маленький человек». Осознание своего бесправия приводит его к тому, что на страницах дневника он (пусть лишь этих на страницах) начинает не только роптать, но и бунтовать против заглатывающей его системы. И в этом осознании поднимается порой до трагического пафоса. «Да здесь дни тоски и гнева, печали и стыда», — пишет он.

— Для сотрудника НКВД это довольно нетипичный документ?

Осознание своего бесправия приводит его к тому, что на страницах дневника он начинает не только роптать, но и бунтовать против заглатывающей его системы

— Абсолютно уникальный. Во-первых, эти люди в своей массе были не очень грамотны. Во-вторых, вести такой дневник для них было чрезвычайно опасно. Вы знаете, что их тоже часто арестовывали, а в этом случае дневник — просто подарок для следователя, который ведет дело. Но, надо сказать, что Иван Чистяков не был кадровым сотрудником НКВД. В 1936 году его призвали в армию, всего на один год, и отправили служить в лагерную охрану, в далекое Забайкалье, где он оказался в абсолютно ему незнакомом и чужом мире. Сам он из Москвы, до призыва жил где-то на Садовом кольце, поэтому с такой тоской вспоминает московские улицы, Большой театр и другие приметы столичной жизни.

22 [октября]

«Ночь провел в казарме-бараке. Холодно. Убил вошь. Встречаю комвзвода. Впечатление малоразвитого и пр. Ухожу по линии ж-д.

Мысли что вихрь, мысли что листы книги — перекладываются, накладываются одна на другую, комкаются, свертываются, что бумага на огне. Сумбур и грусть, одиночество.

Всего лишь двадцать дней назад я был в Москве. Жил. Брал жизнь, а здесь? Здесь взять нечего. Высоты неба не поймешь, и бесконечности сопок и пустоты не схватишь. За сопкой сопка, за сопкой сопка и так на тысячи километров. Дико и непостижимо. Жизнь становится ничтожной и ненужной.

Москва! Москва! Как далека и недосягаема».

Из дневников Ивана Чистякова

— Что еще известно об Иване Чистякове?

— Практически ничего. Всю информацию об авторе дневника мы узнаем от него самого. В тетради, которая, как я уже говорила, оказалась у нас, в «Мемориале», есть примечания, сделанные другой рукой, из которых мы узнаем, что Иван Петрович Чистяков в 1941 году погиб под Тулой. Видимо, кто-то из его родственников сделал эту запись.

— Вы не общались с его родственниками?

— К сожалению, мы не знаем, кто прислал нам дневники. Прошло почти 25 лет прежде, чем они были опубликованы, и, скорее всего, отправителя уже нет на свете. После публикации, которая произошла в 2014 году, мы получали немало откликов от читателей, которые заинтересовались судьбой этого человека и пытались разыскать его следы. Нам присылали биографические ссылки на Ивана Петровича Чистякова, убитого в боях под Тулой. Но это оказался другой человек, полный тезка автора, у которого была большая семья, дети. А в тексте дневников нет ни единого упоминания о семье. Даже если бы связи с семьей у Чистякова были по каким-то причинам разорваны, такой рефлексирующий человек обязательно написал бы что-то о своих переживаниях по этому поводу. Нет, пока что мы по-прежнему ничего о нем не знаем. Но я не теряю надежды, что книга однажды попадет в руки кому-то из его родственников, потомков людей, которые его знали, и тогда эта тайна откроется.

— Дневники Чистякова переведены на несколько европейских языков. Насколько этот текст интересен читателям за пределами России?

— Существуют переводы на английский, французский, итальянский, чешский, польский, эстонский и немецкий. Сейчас готовится испанский перевод. Текст вызвал большой интерес у издателей и читателей в Европе. Особенно, мне кажется, в Германии, где рецензенты отмечали литературные достоинства текста и даже сравнивали его с «Колымскими рассказами» Шаламова.

— Притом что здесь взгляд на лагерную жизнь дан с другой стороны.

— В тридцатые годы стороны легко менялись. Грань между теми, кто сажал, и теми, кто сидел, была очень зыбкая.

В гулаговской империи труда, которую построил Сталин, заключенные нередко становились начальниками. Вспомните Френкеля, который был начальником строительства БАМа, а до этого руководил строительством Беломорканала. Сам он в двадцатые годы сидел в Соловках. Примеров много. В том числе и обратных. Охранники лагерей сами отправлялись в лагеря. Вероятно, это произошло и с Иваном Чистяковым. Его дневник внезапно обрывается, скорее всего, он попал на другую сторону. Я предполагаю, что его осудили на 3 года за халатность. Он, как офицер лагерной охраны, должен был пресекать побеги заключенных и ловить тех, кто убежал. От их побегов зависит его судьба.

«Прислали малолеток — вшивые, грязные, раздетые. Нет бани, нет, потому что нельзя перерасходовать 60 руб. Что выйдет по 1 коп. на человека. Говорят о борьбе с побегами. Ищут причины, применяют оружие, не видя этих причин в самих себе. Что тут — косность, бюрократизм или вредительство? Люди босы, раздеты, а на складе имеется все. Не дают и таким, которые хотят и будут работать, ссылаясь на то, что промотают. Так не проматывают и не работают, а бегут».

Из дневника Ивана Чистякова

C самого начала дневника он пишет, что чувствует себя обреченным, убежден, что ему не выбраться с БАМа. Он испытывает постоянный ужас, который изливает на страницы дневника.

«За двое суток спал пять часов. За ночь выпал снег, мороз, зима, 5 часов утра, шум, стук. Слышу, дежурный докладывает помнач ВОХР еще не легче. Холодно в комнате, что на улице.

Пошли по баракам. Эх, жизнь! Зачем ты смеешься над людьми? Голые нары, везде щели, снег на спящих, дров нет. (З/к спят.) Скопище шевелящихся людей. Разумных мыслящих, специалистов. Лохмотья, грязь от грунта. Да, судьба играет человеком, а человек — ничтожество в судьбе.

Ночь не спят, день на работе, зачастую в худых ботинках, в лаптях, без рукавиц, на холодной пище в карьере. Вечером в бараке снова холод, снова ночью бред. Поневоле вспомнишь дом и тепло. Поневоле все и всё будут виноваты, а это, пожалуй, верно. Лагерная администрация не заботится о з/к. Результат — отказы. В результате мнение обо всех, з/к правы, ведь они просят минимум — минимум, который мы должны дать, обязаны. На это отпущены средства. Но наше авось, разгильдяйство, наше нежелание, или черт знает что еще, работать отнимают минимум».

Из дневников Ивана Чистякова

В своих записках Чистяков невольно разоблачает бессмысленность рабского труда в лагерях. Привозят шпалы для прокладки путей, а ЗК их жгут, потому что нет дров, чтобы обогреться. Холод такой, что волосы примерзают к голове. Это Чистяков пишет о своих собственных бытовых условиях. Они ужасны, никто не строит ничего постоянного, потому что железная дорога уходит вперед и за ней идут передвижные лагеря, так называемые, фаланги.

«На ходу вскочишь на товарный, на ходу соскочишь. Жизнь на колесах, но бывает и жизнь на ногах. Километров тридцать пехом».

Из дневников Ивана Чистякова

Главный контингент строителей БАМа — это раскулаченные, бывшие беспризорники, деклассированные элементы, помещенные в страшные условия, в которых они вовсе теряют человеческий облик. Женщины-заключенные вызывают у Чистякова страх своим видом, своим поведением. Он испытывает к ним отвращение.

«Иду по производству, работают женщины. Ругаются и малым и большим загибом и сибирской трелью. Черт возьми, до чего может опуститься женщина. Они площадную ругань считают за шик, за ухарство. Испытываешь отвращение как к женщине. Здесь и Соловецкая власть уместна».

Из дневников Ивана Чистякова

— Он постоянно пишет о том, что он тут совершенно посторонний, «лишний человек», — поясняет Ирина Щербакова. — Его одолевают мысли о самоубийстве. "Возьму и шлепнусь«— повторяет он. Это выражение пришло из времен Гражданской войны, когда девальвировалась цена человеческой жизни. Удерживает Чистякова от самоубийства, по его словам, только возможность писать дневник. «В дневнике вся моя жизнь, — говорит он, — единственное спасение от депрессии».

— Звучит немного литературно.

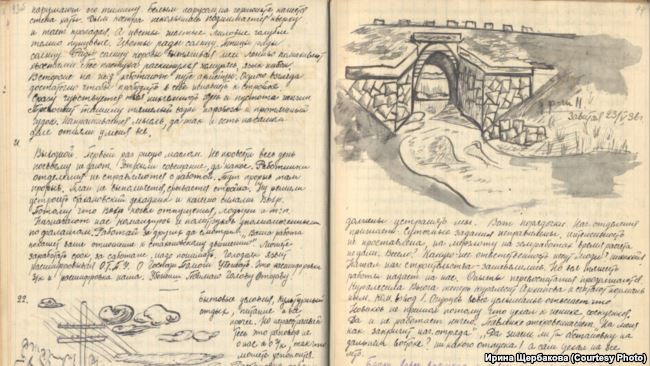

— Так и есть. У Чистякова, несомненно, была претензия на литературность. Он был одаренный человек, неплохо рисовал, а некоторые дневниковые записи делал в стихах:

Свирепый холод, сопки. Преступный мир.

Лопаты, кирки, аммонал.

Приказы, сводки о побегах и шалман, шалман.

Все перепуталось, переплелось, сумбур какой-то,

И не поймешь, не разберешь что здесь такое.

Не знаешь, где ты прав, где виноват!

А иногда не знаешь, что ты должен делать.

Не надо забывать и про людей, про командиров.

Все говорят, что в вас ведь сила.

Вы представители советской власти.

Но ведь не в этом счастье.

Мы люди мелкого пошиба и размаха

Было бы самое необходимое, тепло, ну чистая рубаха

Квартира, чтоб отдельно от телят, свиней!

И больше ничего, ей-ей.

Не претендуем мы на белый хлеб на масло.

Не претендуем на театры на кино.

Нам было бы одно. Хоть ночь проспать спокойно,

Иль день использовать бы выходной.

Ну и мечта заветная избавится от БАМа,

Уехать бы домой.

У автора «Дневника надзирателя» было две навязчивые идеи — уехать в Россию или покончить с собой. Тема самоубийства в то время была модной, стрелялись многие — от поклонников Сергея Есенина до жены Сталина. Возможно, это была реакция на депрессию, которая пожирала советское общество. Реакция на раздвоенность жизни — с одной стороны, звонкая пропаганда и радостные песни, с другой — чудовищный быт, бесправие, страх по ночам от того, что сегодня или завтра могут прийти за тобой. И, как следствие, раздвоенность сознания, от которой страдали абсолютно все, не только никому неизвестный охранник Бамлага Иван Чистяков, но и великий поэт Пастернак. В дневнике Чистяков пишет о себе, что он — винтик страшной машины, и при этом рассказывает о том, как проводил политинформацию на тему «сталинская конституция — самая прогрессивная в мире». Описание кафкианской атмосферы Бамлага делает дневник Чистякова очень важным документом. День за днем автор фиксирует процесс самоуничтожения винтиков системы. В точности, как в новелле Кафки «В исправительной колонии», где человек, погибая, становится частью машины.

«Эх, жизнь, зачем ты смеешься над людьми? Барак ф-ги 7. Кругом щели. Голые нары. З/к спят. Снег на стенах, на полу и на спящих. Дров нет. Пожалуй, в этом решете и дрова не помогут. Скопище живых существ, а не люди. Почему так? Лохмотья. Грязь! Спят одевшись, в бушлатах, в валенках, в шапках. Если взглянешь, то не сразу поймешь, что здесь такое. Склад старого ненужного обмундирования или свалка. Стоны, выкрики, храп с присвистом, ругань во сне, сплошной бред.

Разметался один, руки беспомощно повисли вниз, ноги в стороны. Общее впечатление: человек убит. На лице отпечаток мольбы, перемешанной с ужасом. Белый оскал зубов, перекошенный рот, беззвучный смех, на мгновение открытые и вновь закрытые глаза.

Ни одного радостного лица. Где они, счастливые сны и улыбки? Люди во сне продолжают переживать лагерь. Сон приносит не покой и отдых, а кошмар и бред.

День на работе. В дождь, снег, в грязь. Ночью снова бред. От таких условий поневоле будут мысли, что все виноваты. Лагерная администрация не заботится о заключенных, растрачивает, проматывает положенное по штату. А у путеармейцев мнение, что советская власть не дает ничего.

Полученное пропивают, проигрывают. Сверх штата конечно не выдают».

(Очерк И. Чистякова, отправленный в Москву на литературный конкурс)

Видимо, Иван Чистяков надеялся стать советским писателем. Но ему не повезло, он сильно опоздал с темой «перековки»

— Кроме дневниковых записей, в тетради есть и другие тексты Чистякова, — рассказывает Ирина Щербакова. — Это рассказ «Три дня на охоте» — такое подражание Тургеневу, как будто написанное в 19-м веке. И маленькие очерки о лагерной жизни — про отказчиков, ударников, которые автор отправлял в Москву, на литературный конкурс. По сути, там описано всё то же самое, что и в дневнике, но только гораздо хуже, потому что в этих очерках Чистяков подделывается под стиль эпохи. Он старается показать так называемую «перековку» лагерного элемента, превращение преступников в «настоящих» людей. Видимо, Иван Чистяков надеялся стать советским писателем. Но ему не повезло, он сильно опоздал с темой «перековки». В начале тридцатых годов его бы ещё могли напечатать, но в 1936-м эти идеи были уже не актуальны для сталинской литературы социалистического реализма. К этому времени авторы, подобные Чистякову, уже не имели перспектив на «литературном фронте». А в случае Ивана Чистякова — вообще никаких перспектив.

17/Х

События последних дней хаосом пронеслись. У Крылова в Свободном. Разбор писем.

Вечером в штабе с Лощининым вспомнили политзанятия Сергеева со штабниками. Политрук сказанул, что в Хибинах новый вид топлива — Апатиты. Очередной агрегат. Не верят, что я в отпуск, подозревают во мне что-то. И с уважением, и с лаской, и с шуткой относятся помполит и Камушкин. Разные толки о том, что я говорил, что на днях еду в Москву, что я обещал только год быть в БАМе. Все совпало. А на улице зима. Холод в помещении. Ни дров, ни угля. Лавров обращается к Камушкину.

— Т. начальник! Надо бы мне в кабинет печку натопить!

И ответец:

— А я может быть умышленно не ставлю чтобы вы не засиживались?!

(На этом обрывается дневник И. Чистякова, начальника взвода охраны Бамлага).

Андрей Филимонов, Сибирь.Реалии

Смотреть все новости автора

Читайте по теме:

«Не похоже, чтобы один человек мог сделать такое»: эксперт рассказал о странностях в деле керченского стрелка Роскомнадзор в суде потребовал заблокировать сайт с заказами на убийство Глава ФГИ Виталий Трубаров: казачок, пчеловод или прихвостень? Часть 1 «Скоро вернусь в семью»: опубликовано письмо Кокорина из «Бутырки» Парень, избитый до комы подмосковными полицейскими, скончался в больнице «Ну, дурачок же ты, Кокорин»: Фабио Капелло рассказал, что футболист не способен в одиночку «преодолевать соблазны» Бывшую жену Цеповяза вызвали на допрос От Гвинеи до Судана — интересы Евгения Пригожина в Африке охватили 10 стран ГПУ жалуется, что Пукач мешает расследовать дело Гонгадзе «Дом.РФ» прикупил недвижимости у РотенбергаРаспечатать